“当我们想远离俄罗斯时,歧视就变少了”——乌克兰性少数军人的故事

近年来乌克兰对性少数人群的态度有所好转。五年前我都不能和自己的女朋友手牵手在城里散步:肯定会有人走过来打探、骚扰、打骂。但近年来,越来越多的人公开了自己的取向,非传统取向变得越来越正常。

我觉得我们总统对性少数人群态度很友好。他是媒体从业者,一辈子都在与同志打交道。泽连斯基时代性少数人群的境遇好过波罗申科时代……

在战争期间,这个话题变得比以往任何时候都更有现实迫切性,因为许多公民开始意识到,保护他们的不仅有普通士兵,还有像我们这样的人。我们在战争中也展示了我们的能力。

开战以来,性少数群体开始更频繁地发出自己的声音,因为我们希望尽可能远离俄罗斯,远离它束缚人观点的做法。

总的来说,现在能感觉到列车已经发动,出现了同性婚姻合法化的请愿书;在一个多月时间里它已经收集了超过两万五千个签名,这意味着总统必须考虑这一问题。如果有官方人士考虑,这已经是迈出了很好的第一步。

https://mp.weixin.qq.com/s/aky75hGb7cwmdTBE3P9GYQ

推送发出的第二天,泽连斯基就下令研究同婚合法问题了。

吃飯的時候和奶奶聊天,奶奶指著桌上的粥黯然地說,她們當年餓飯的時候比這粥稀多了,很多人就是吃著洗碗水活活餓死了。我問她人們餓飯不能捕魚或打獵嗎,她說所有人必須終日勞動才能領到洗碗水似的米湯。我又反問既然終日勞作為什麽又只有米湯喝,她便說起了浮誇風的事,國家按照浮誇數字收糧,幹部又得了政績,至於農民餓死不在他們考量的範圍之內。我聯想到如今之四川由於中共當年的惡行下喪失了一千萬人口,竟淪為赤貧省份,川人卻感念扶貧的三瓜兩棗,擁護之言行更是勝過以往。歸根到底在中共治下,你我不能言語,更別無選擇,目光遂停於稻粱以謀求苟活,以宏大敘事去填補某種自慰式的幻覺。

我復問如果表達不滿會怎樣,她說如果是我這種會被關進集中營或者是直接槍決,在那個人人互相監視的年代,貴為革委會主任的人只是說了一句不遷升只要有工資拿就好就被路人舉報打成右派;有人把毛撒旦像卷起來攜帶也被指控意圖勒死毛撒旦,村會計也被作為走資派看管起來,我奶奶說她們平日交流只能互相使眼色,一如當年周厲王時代道路以目。

在那個年代所有人為了自保只能加入紅衛兵,就像德國人加入納粹黨,他們不能發聲只能在指揮下作惡。我奶奶就曾負責看管老會計,好在她很照顧老會計,直到今天那老頭看到我們家人還會喊到家裏吃飯。在歷史的暴力之下,能把槍口抬高一寸已經是平凡中的偉大,我認為這是我奶奶一個只讀過幾年書的農村婦女給我上的最寶貴的一課,即無論如何不能忘記自己首先是個人。

最後我們還聊到了學潮,89年5月35日,她在一列南下的火車上,北京傳來坦克鎮壓與燒殺學生的消息,她們那列火車也接到封鎖消息的指令停在河南,她說那些和我般大的這個民族的未來就在那廣場上接受坦克與槍炮的洗禮,在汽油燃燒的火光中淪為扭曲的殘軀,只是如今無人再敢寫紀念劉和珍君這樣的文章,在這一語境中農村老年女性樸素的良知與力量便更顯可貴。她說她沒文化,但就是要讓我記住這些在現代國家聽起來駭人聽聞又切實發生的歷史慘案,這種事情是一個民族的恥辱與創傷。

說來也很諷刺,當年北洋軍閥與蔣介石政府槍口下幸存下來的青年學生們坐進了中南海,而面對學潮的手段之酷烈在兩千年專制史上都可謂登峰造極,影響之恐怖竟遠甚法輪功之邪教。由此可見中共打著禁邪教的幌子自己卻是貨真價實的邪教,細究起法輪功許諾的地上天國又何嘗不是所謂共產主義這一撒旦信仰的映射呢?天國的歷史,將以地獄史傳的身份被訂在歷史的恥辱柱上,為一切文明之人所唾棄。

一些有关丁香园和外资药企……工作相关……不太适宜完全公开发的东西

所以说丁香园有没有拿过外资药企的钱———当然拿过!几乎我们合作的每个甲方都和丁香园有过合作,,原因当然不是因为丁香园有外资基础而是因为,很简单地,丁香园是仅有的几个做医学科普做的接地气的媒体啊……如果想做一些疾病科普药物推广,当然丁香园是首选之一

但合作的情况大概和一般人想象的不一样,,和丁香园合作大部分时候,,外资药企的传播部卑微如狗,,,一方面与丁香园合作非常、非常、非常贵,通常都会超过预算而且完全不可以砍【药企做推广的预算其实不算多】另外一方面,丁香园属于非常,呃,特立独行的媒体,、属于你和他们谈好合作签了合同,他们的作家写了文章、有第三方专家认可、一切顺利的情况下,他们第二天可能就因为内部审核不合规与你中止合作…………至于他们内部审核的标准具体如何,就……总之有编辑看着不顺眼【有风险】就是不行………所以和他们合作实际上是很艰辛的………【拿外国人钱的狗!】【其实就并不是……和他们合作一把我们快变成狗了】

我觉得丁香园被墙内全平台封禁的原因很简单:“你竟然敢在大是大非面前讲科学。”也算是一种“大势所趋”吧,从回形针大象公会同语到丁香园,性少数、科普类自媒体首当其冲,在凡事都讲立场的疯魔国家,真实就是最危险的立场,曾经或正在被封禁的大多数社媒账号也大部分都是他们或多或少说了真话的缘故。当真相不允许被传递,社交网络上的浮沫越来越多,不允许被讨论的话题越来越多,不止缓则,连李佳琦这种头部账号都会因为一个敏感日期闪过的坦克饼干全网蒸发,连赛雷奶蕉这些蛆块链都没法摸清楚平台的禁忌点在哪,当所有理智平和的声音都沉默,当所有话题都变为禁忌,当所有不满的批评都被赞歌取代,或许是震耳欲聋的喧哗和令人难堪的沉默并存,墙内简中社媒到底最后会变成什么样子,很难想象。

丁香园内部禁止讨论被禁言的事,目前员工也不太清楚被封具体什么原因。有猜测是之前写过连花清瘟,最近出了国产口服药,虽然一些博主已经写过生殖毒性和怀疑有效性的科普了(生物狗Y博),但影响力不大,可能是先封了防止丁香再发文。上一篇连花清瘟的文章是丁香约稿,三个作者有在公立有在私立,都不是丁香的员工(其中一个作者是我的朋友,约他的原因是他给腾讯较真写过连花清瘟不能预防流感的科普文章,这篇当时也被威胁删稿过,腾讯顶着压力没删,丁香之前发的预防新冠的文章已经被删了)。有影响力的私立医疗科普机构和帐号都发了类似的通知,以后的科普内容:不讨论中西药,不讨论私立公立医疗,不讨论新冠相关和防疫政策。

不管封丁香的原因到底是什么,封锁消息和反智的目的已经达到了,进一步全面加速洗脑。

【请不要截图或者转发出象】

几年前看陈晓楠在一席讲一个故事。冷暖人生节目组曾经收到一位上海郊区老人的来信,信中说他是台湾留在大陆的唯一一个高级特务,请节目组来采访。节目组去到上海,坐渡轮又坐了很久的车,找到这位老人。老人说,他不是普通特务,而是蒋经国当年亲自授训的精锐。二十二岁那年,他接到的任务,是去大陆刺杀军政首长。他是这种级别的特务。

于是他去香港。在那里他遇到一个比他大六年的有夫之妇,一个军官的妻子,叫小珍。他恋爱了。他从小就没有父母,突然遇到小珍的温情,他很珍惜。国民党很快发现了他们的恋爱,强令他回去台北接受军事惩戒。念在他是一个年轻又优秀的特务苗子,如果他和小珍分手,这事就这么算了。但是他决定和小珍私奔。

小珍说好。他们手牵手过罗湖,老人回忆说那是他人生中罕有的狂喜时刻。他的打算,是安顿好小珍之后继续执行任务,回到台北戴罪立功。他不背叛组织。结果两个人一过关就被按倒在地,大陆当局早就收到了风声。他判了二十二年。小珍判了五年。

在提篮桥监狱,他唯一一次看见小珍,他在二层,小珍在楼下放风,脸色苍白,他心疼得想死。其他时候,他每天只能对着四面墙壁思念小珍。他出狱已经四十四岁了。第一件事就是去找小珍,他知道小珍一定在等他。最后在一个废弃农场他找到了。那里的人说,你怎么不早点来。她等了你十七年,最后的五年她生了一场大病,一个老右派救了她,她就嫁给他,去上海了。

他跑去上海,继续找。在老右派的办公室终于见到了小珍。小珍已经五十岁了。很久很久,他们认出了彼此,一句话都没有说。他就走了。

这个独居老人现在还住在上海。他没有社交生活,邻居没有人认识他,他活成了一个秘密,一生最大的恐惧就是别人对他好奇。一个普普通通的上海老爷叔,很佝偻,很朴素,却依然保留着一个特务的习惯,就是随身带个小本本,记录楼上楼下邻居的每日活动。可是他对陈晓楠说,陈小姐,你知道我为什么还住在上海吗。

虽然上海人多,房子贵。但我知道小珍就在这里。我知道她先生是谁,她的孩子上什么大学,我都知道。我在这里,等她的先生先死。

小珍最后写了一封信,没有直接交给他,交给了他的弟弟。他拿到这封信,每天揣在胸口兜里,想小珍的时候就拿出来看一看。信里说,每一次见到你都感到很痛苦。我们还是不要再见了。

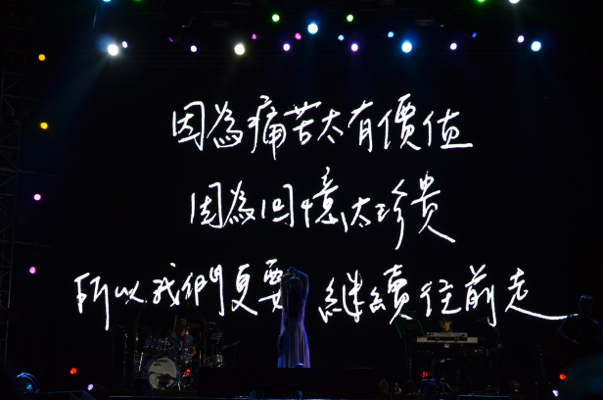

今晚一直听逾越生死,突然想起来这个故事。一人游旧地,旧记忆陪同生死,换了风景依然盼望能共你看夕阳多凄美。